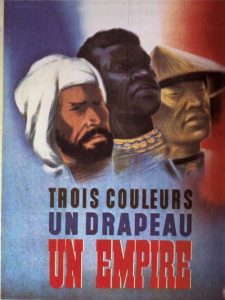

Indigènes, film de Rachid Bouchareb, est une des dernières productions ayant marqué les esprits sur le sujet. Depuis, l’image de ces soldats envoyés loin de chez eux, sur le front, ne cesse d’alterner entre deux extrêmes : héroïsme de ces combattants ou chair à canon. Les deux ne sont pas inconciliables et Henri Rabusse, soldat sur le front pendant la 1ère guerre, livre un témoignage qui a l’avantage d’être détaché de la problématique coloniale… mais pas de la problématique raciale… Les tabors, rapides et efficaces dans le combat, deviennent sous sa plume soldats par essence :

Dans le crépuscule, un piétinement roule ; une rumeur ; puis une autre troupe se fraye un passage.

– Des tabors.

Ils défilent avec leurs faces bises, jaunes ou marron, leurs barbes rares, ou drues et frisées, leurs capotes vert-jaune, leurs casques frottés de boue qui présentent un croissant à la place de notre grenade. Dans les figures épatées ou, au contraire, anguleuses et affûtées, luisantes comme des sous, on dirait que les yeux sont des billes d’ivoire et d’onyx. De temps en temps, sur la file, se balance, plus haut que les autres, le masque de houille d’un tirailleur sénégalais. Derrière la compagnie, est un fanion rouge avec une main verte au milieu.

On les regarde est on se tait. On ne les interpelle pas, ceux-la. Ils imposent, et même font un peu peur.

Pourtant, ces Africains paraissent gais et en train. Ils vont, naturellement, en première ligne. C’est leur place, et leur passage est l’indice d’une attaque très prochaine. Ils sont faits pour l’assaut.

– Eux et le canon 75, on peut dire qu’on leur z’y doit une chandelle ! On l’a envoyée partout en avant dans les grands moments, la Division marocaine !

– Ils ne peuvent pas s’ajuster à nous. Ils vont trop vite. Et plus moyen de les arrêter…

De ces diables de bois blond, de bronze et d’ébène, les uns sont graves ; leurs faces sont inquiétantes, muettes, comme des pièges qu’on voit. Les autres rient ; leur rire tinte, tel le son de bizarres instruments de musique exotique, et montre les dents.

Et on rapporte des traits de Bicots : leur acharnement à l’assaut, leur ivresse d’aller à la fourchette, leur goût de ne pas faire quartier. On répète les histoires qu’ils racontent eux-mêmes volontiers, et tous un peu dans les mêmes termes et avec les mêmes gestes : Ils lèvent les bras : « Kam’rad, kam’rad ! » « Non, pas kam’rad ! » et ils exécutent la mimique de la baïonnette qu’on lance devant soi, à hauteur du ventre, puis qu’on retire, d’en bas, en s’aidant du pied.

Un des tirailleurs entend, en passant, de quoi l’on parle. Il nous regarde, rit largement dans son turban casqué, et répète, en faisant : non, de la tête : « Pas kam’rad, non pas kam’rad, jamais ! Couper cabèche ! »

– I’ sont vraiment d’une autre race que nous, avec leur peau de toile de tente, avoue Biquet qui, pourtant, n’a pas froid aux yeux. Le repos les embête, tu sais ; ils ne vivent que pour le moment où l’officier remet sa montre dans sa poche et dit : « Allez, partez ! »

– Au fond, ce sont de vrais soldats.

– Nous ne sommes pas des soldats, nous, nous sommes des hommes, dit le gros Lamuse.